Repères sur les normes de l’argumentation sur des questions socio-scientifiques

Les repères présentés sur cette page sont disponibles en fichier pdf : ici.

L’argumentation est un processus par lequel les individus construisent, justifient, questionnent et/ou évaluent des affirmations (qui peuvent exprimer des points de vue ou des émotions, mobiliser des connaissances…). L’argumentation peut être considérée comme une pratique sociale, intrinsèquement dialogique, basée sur un ensemble de normes.

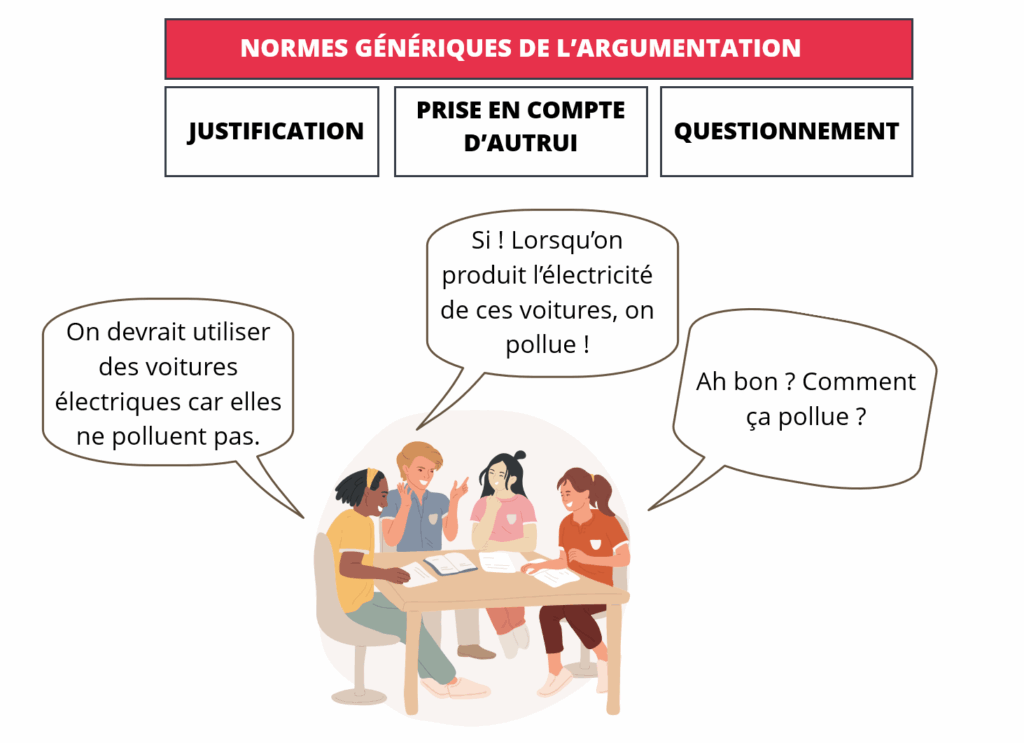

1. Normes génériques de l’argumentation

L’argumentation est régie par des normes, qui définissent ce qui constitue une bonne argumentation. Ces normes peuvent être génériques ou spécifiques au contexte dans lequel se développe l’argumentation. Trois normes génériques sont particulièrement importantes et méritent d’être abordées dans le contexte scolaire : la justification, la prise en compte d’autrui et le questionnement.

1.1. La norme de justification

Toute affirmation doit être étayée par des justifications, lesquelles sont des raisons d’accepter l’affirmation. Ces justifications peuvent prendre plusieurs formes : appui sur des données empiriques (expériences, observations…), cohérence avec des connaissances déjà admises, référence à une source, conformité avec des valeurs, témoignages, etc. La justification est essentielle pour transformer une simple affirmation en un argument valide.

1.2. La norme « prise en compte d’autrui »

L’argumentation est un processus dialogique où les arguments et les points de vue des autres participants doivent être pris en compte. Cela implique de développer, réfuter ou nuancer les points de vue des autres, ce qui contribue à enrichir l’argumentation.

1.3. Le questionnement

Mettre en doute et questionner les affirmations, que ce soit celles des autres ou les siennes, est un moteur de l’argumentation. C’est ce qui pousse à examiner les justifications avancées et à prendre en compte les contre-arguments, afin de renforcer ou d’ajuster sa position.

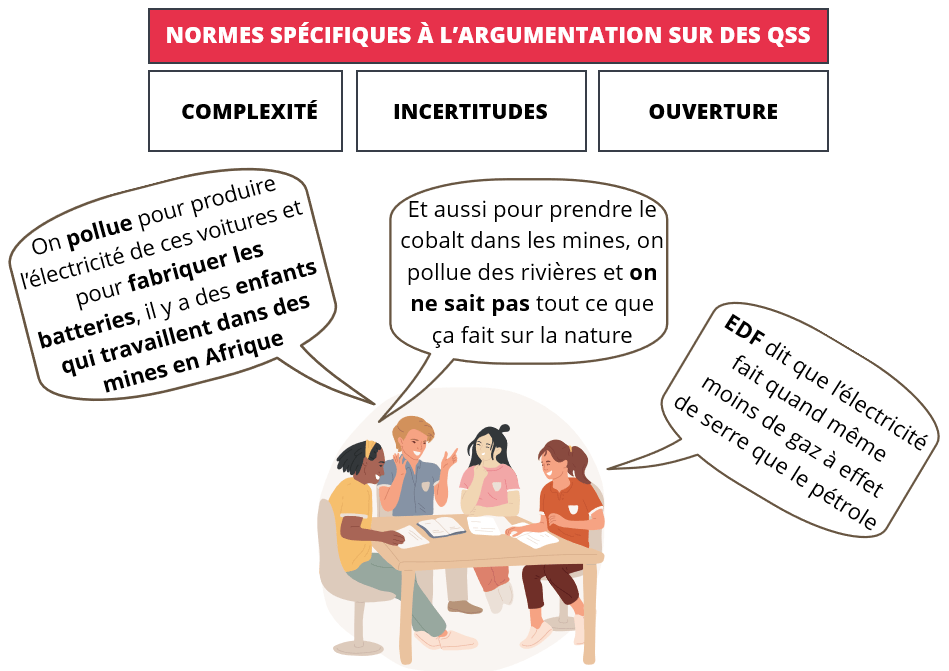

2. Normes spécifiques au contexte des questions socio-scientifiques (QSS)

On peut distinguer les questions purement scientifiques des questions socio-scientifiques (QSS), ces dernières pouvant se définir comme des questions de société qui mettent en jeu des sciences et/ou des techniques. Ces deux types de questions mobilisent des normes argumentatives spécifiques. Dans le cas des sciences expérimentales, deux normes dominent : la justification par des preuves empiriques et la cohérence avec les théories, modèles ou lois déjà établis. Les QSS appellent d’autres types de justifications, intégrant des dimensions éthiques, sociales, politiques ou autres. Voici quelques exemples de QSS : Faut-il construire de nouvelles centrales nucléaires ? Les voitures électriques doivent-elles être rendues obligatoires ? Devons-nous interdire le glyphosate dans l’agriculture ? L’argumentation sur ces questions doit respecter trois normes spécifiques : complexité, incertitudes et ouverture.

2.1. Norme complexité

Les QSS impliquent de multiples dimensions, non seulement scientifique et technique, mais aussi axiologique (sur des valeurs), économique, éducative, environnementale, expérientielle, politique, sanitaire et sociale. Une argumentation intégrant et reliant différentes dimensions permet une compréhension globale de la QSS.

2.2. Norme incertitudes

Les connaissances mobilisées dans les QSS sont porteuses d’incertitudes. Il est important de distinguer deux types d’incertitudes : les incertitudes liées à la connaissance, qui concernent ce que la science ne sait pas encore ou ce qui reste à découvrir, et les incertitudes liées à l’évolution du monde, qui se réfèrent aux changements futurs dans des domaines comme le climat, la société ou la technologie, qui échappent à toute prévision exacte. Ces deux types d’incertitudes sont attendues dans une argumentation de qualité.

2.3. Norme ouverture

Les QSS sont des questions ouvertes qui admettent plusieurs points de vue et réponses possibles. L’argumentation doit accepter la multiplicité des points de vue légitimes, qui traduisent les valeurs et les intérêts des différents acteurs de la société, comme les cheffes ou chefs d’entreprises, les représentantes ou représentants d’associations, les parents, etc.

2.4. Interconnexion des normes spécifiques

Les trois normes spécifiques (complexité, incertitudes, ouverture) sont interconnectées. La complexité d’une QSS renforce son caractère ouvert, car les acteurs de la société peuvent privilégier différentes dimensions (par exemple, la dimension environnementale ou la dimension économique). De même, les incertitudes intrinsèques aux QSS rendent recevables des points de vue alternatifs, ce qui renforce leur caractère ouvert.

Pour aller plus loin :

Bächtold, M., Pallarès, G., De Checchi, K., & Munier, V. (2023). Combining debates and reflective activities to develop students’ argumentation on socioscientific issues. Journal of Research in Science Teaching, 60(4), 761–806. https://doi.org/10.1002/tea.21816

Clark, D. B., & Sampson, V. (2008). Assessing dialogic argumentation in online environments to relate structure, grounds, and conceptual quality. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 293–321. https://doi.org/10.1002/tea.20216

Garcia-Mila, M., & Andersen, C. (2007). Cognitive foundations of learning argumentation. In S. Erduran & M. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education (pp. 29–45). Springer Science + Business Media.

Jiménez-Aleixandre, M. P., & Erduran, S. (2007). Argumentation in science education: An overview. In S. Erduran & M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education (pp. 3–28). Springer.

Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argument in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994–1020. https://doi.org/10.1002/tea.20035

Pallarès, G., Bächtold, M., & Munier, V. (2020). Des débats numériques pour développer les compétences argumentatives des élèves sur des questions socio-scientifiques ? Recherches en didactique des sciences et des technologies, 22, Article en ligne. https://doi.org/10.4000/rdst.3573

Pallarès, G., De Checchi, K., & Bächtold, M. (2023). Quelle didactique pour « l’esprit critique »? Une approche par les normes de l’argumentation critique sur les questions socioscientifiques. Recherches en didactique des sciences et des technologies, 28, Article en ligne. https://doi.org/10.4000/rdst.5221

Plantin, C. (2016). Dictionnaire de l’argumentation : Une introduction aux études d’argumentation. ENS Éditions.

Polo, C. (2014). L’eau à la bouche : ressources et travail argumentatifs des élèves lors de débats socio-scientifiques sur l’eau potable [Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2].