Séquence d’enseignement AREN

Les repères présentés sur cette page sont disponibles en fichier pdf : ici.

Les recherches ont montré que la pratique répétée du débat favorise le développement des compétences argumentatives et que celles-ci sont renforcées lorsque les débats sont associés à une activité réflexive portant sur l’argumentation produite par les élèves (voir les Repères sur les apprentissages des élèves en termes d’argumentation). Dans le cadre du projet AREN-DIA, une équipe de chercheuses et de chercheurs en sciences de l’éducation, en sciences du langage et en psychologie, en collaboration avec un groupe d’enseignantes et d’enseignants, a conçu des séquences pédagogiques centrées sur un débat numérique en classe sur des questions socio-scientifiques (QSS), dont voici la structure générale.

A. Structure générale d’une séquence d’enseignement AREN-DIA

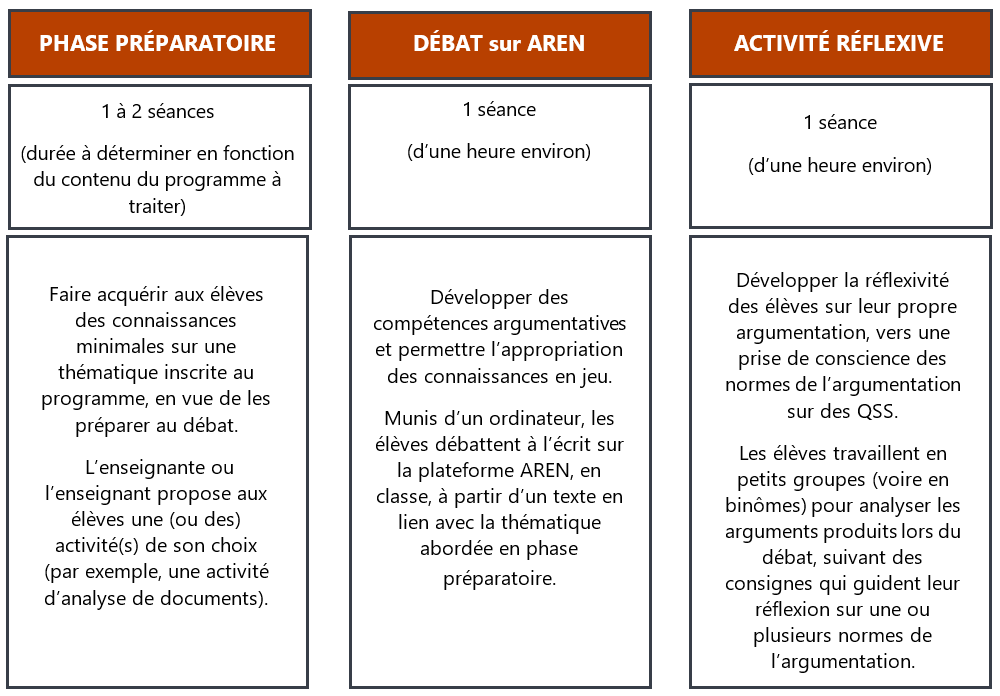

Les séquences d’enseignement se déroulent en trois phases : une phase préparatoire, un débat sur AREN et une activité réflexive.

B. Les trois phases de la séquence d’enseignement AREN-DIA

À présent, décrivons plus précisément chacune des trois phases de cette séquence d’enseignement s’adressant aux enseignants de différentes disciplines (français, histoire-géographie, philosophie, physique-chimie, SVT, etc.).

Phase préparatoire

L’enseignante ou l’enseignant commence par identifier les connaissances et les compétences à développer ainsi que les objectifs pédagogiques de la séquence. Elle ou il peut s’appuyer sur ses ressources d’enseignement habituelles et peut proposer une ou plusieurs activité(s) qui ont la double fonction de couvrir une partie du programme et de préparer les élèves au débat qui va suivre.

Avant le premier débat, il est aussi possible, de façon optionnelle, de proposer aux élèves de co-construire ensemble une charte du débat. Il pourra y figurer des règles comme :

- Être respectueux ou poli avec les autres élèves

- Prendre le temps de lire ce que les autres élèves écrivent

- Rester sur le thème, ne pas parler d’autre chose

- Utiliser un outil pour demander de l’aide (comme le tréta’aide par exemple, permettant à l’élève de demander de l’aide sans lever la main ou aller au bureau)

Débat sur AREN

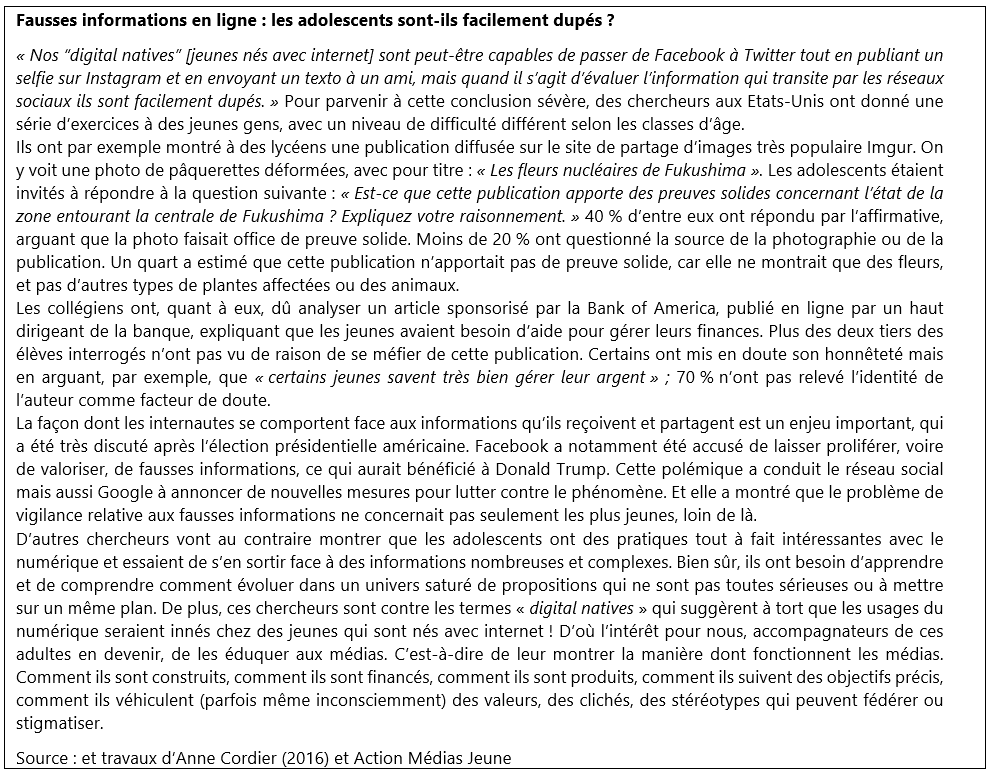

Une fois que les connaissances sur la thématique ont été abordées, l’enseignante ou l’enseignant consacre une séance au débat sur la plateforme AREN. Pour cela, elle ou il propose aux élèves un texte en lien avec la thématique, intégrant divers éléments susceptibles de susciter des échanges argumentatifs. Il est recommandé de proposer un texte court, pouvant prendre la forme d’un article de presse, d’un extrait d’ouvrage, d’un extrait de site internet ou encore d’un assemblage d’articles. Pour que le texte soit adapté aux élèves, l’extrait choisi peut être raccourci et certains mots complexes remplacés ou assortis d’une définition (alternativement, les mots complexes peuvent être définis ou clarifiés à l’oral). Il est également recommandé que le texte présente des points de vue contradictoires. Il doit intégrer plusieurs arguments tout en restant accessible aux élèves.

Il est essentiel de montrer aux élèves comment utiliser la plateforme avant de leur demander de débattre sur le texte en ligne. Pour cela, l’enseignant peut réaliser une démonstration en direct en classe ou leur montrer notre tutoriel vidéo [lien vers le tutoriel utilisation] disponible sur notre site internet.

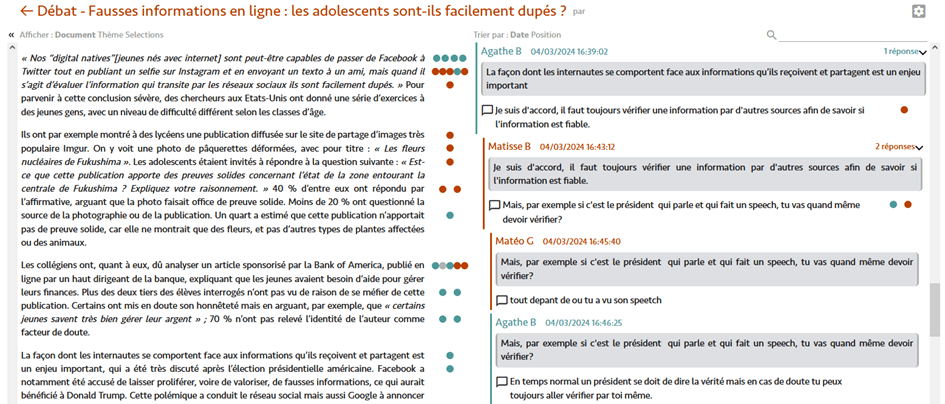

Le jour du débat, chaque élève dispose d’un ordinateur et se connecte à la plateforme AREN (à défaut, les élèves peuvent aussi travailler à deux sur un ordinateur). Les élèves cliquent sur la vignette du débat indiquée par leur enseignante ou enseignant.

L’enseignante ou l’enseignant peut procéder à une relecture du texte avec ses élèves et clarifier les incompréhensions liées au texte. Une telle relecture sera privilégiée au collège plutôt qu’au lycée. Elle ou il donne ensuite les consignes pour débattre. À ce propos, remarquons qu’un débat peut être (plutôt) persuasif ou (plutôt) coopératif[1]. Dans le cadre du projet AREN-DIA, nous privilégions les débats coopératifs qui sont davantage en cohérence avec le fonctionnement d’une démocratie délibérative[2] [insérer une note de bas de page : définition], à laquelle nous souhaitons former les élèves. Dans cette perspective, les consignes peuvent être les suivantes :

- explorer collectivement les idées formulées dans le texte pour chercher à les comprendre ;

- les discuter, les questionner ;

- confronter vos points de vue en argumentant ;

- et s’il y a des désaccords entre les élèves, chercher à les comprendre et à les surmonter.

Avant ou au cours du débat, l’enseignante ou l’enseignant peut préciser aux élèves qu’elles et ils peuvent alternativement réagir à des passages du texte ou aux contributions des autres élèves.

À titre d’exemple, voici un texte à débattre proposé en 2023 par les chercheurs et une enseignante de français (voir un ensemble de Textes à débattre au collège et au lycée) :

Voici un exemple d’un espace de débat sur AREN à partir de ce texte :

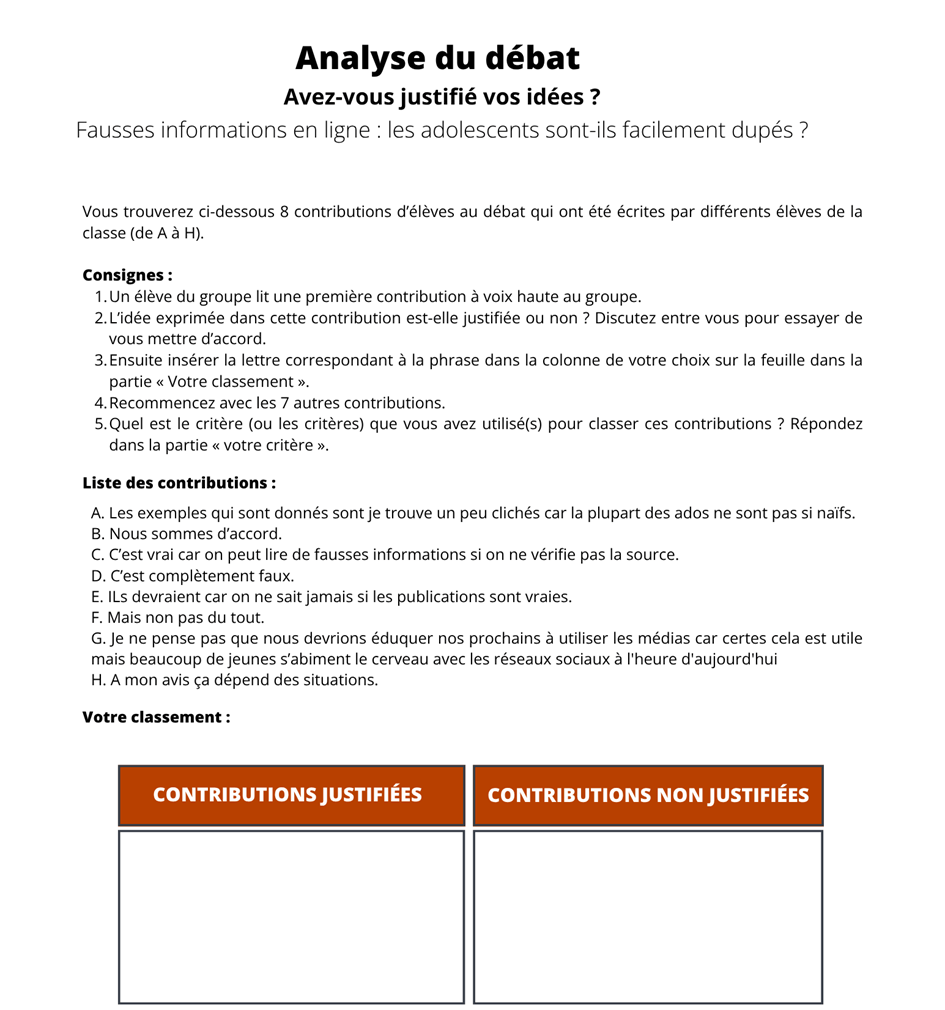

Activité réflexive

Dans la séance qui suit le débat en ligne, l’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves de réaliser une activité réflexive basée sur les productions du débat (voir la description plus précise de plusieurs Activités réflexives). Cette activité peut porter sur une ou plusieurs normes de l’argumentation sur des QSS (voir les Repères sur les normes de l’argumentation sur des questions socio-scientifiques). Dans le cas de notre exemple, l’enseignante de français s’est intéressée ici à la norme justification, elle cherche donc à faire prendre conscience aux élèves de l’importance de justifier et à faire émerger des critères simples pour repérer et définir ce qu’est une justification. Elle sélectionne dans le débat des productions d’élèves avec et sans justifications pour concevoir son activité.

[1] Dans un débat persuasif, chaque interlocutrice ou interlocuteur argumente dans l’objectif de convaincre les autres d’adopter son point de vue sur la question débattue. Dans un débat coopératif, les interlocutrices et interlocuteurs argumentent dans l’objectif de s’enrichir réciproquement et de s’aider à se former chacune et chacun son propre point de vue sur la question débattue. Ce second type de débat peut conduire plus facilement à un point de vue consensuel.

[2] La démocratie délibérative est une forme de démocratie qui met la délibération au cœur du processus de prise de décision collective. La délibération consiste à confronter, examiner et débattre les points de vue, intérêts et arguments de tous les citoyens ; elle offre l’opportunité d’apprendre les uns des autres, de mener une réflexion collective et de réviser les points de vue ; elle rend possible la formation d’opinions communes et conduit dans l’idéal aux décisions collectives les plus justes possibles.